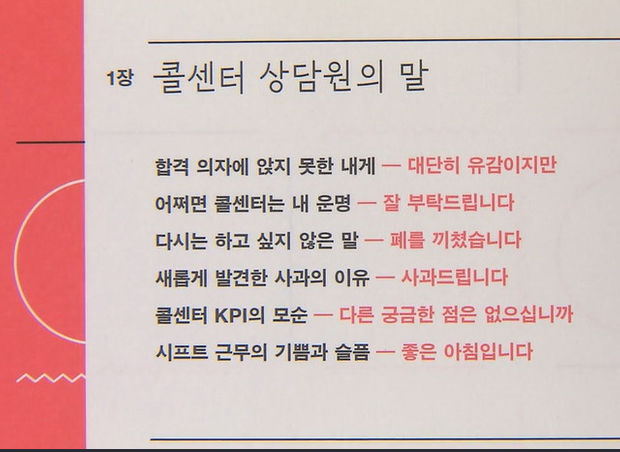

최세라 시인의 세 번째 시집 ‘콜센터 유감’이 출간됐다. 시집에는 다양하게 비정규직 노동을 하며 살아가는 사람들의 삶과 이들의 내면의식이 집중적으로 그려진 시 50편이 4부로 나뉘어 실려 있다. 시집에 등장하는 인물은 편의점, 피자집, 이삿짐센터, 대리운전, 배달, 택배기사, 콜센터, 경비원, 보험설계사, 학습지 교사 등 우리가 일상에서 늘 만나는 사람들이자 우리 자신이기도 하다. 한마디로 이 시집은 신자유주의 시대 비정규직 노동에 관한 인류학적 보고서로 만인보라고 해도 좋을 듯하다.(출판사의 책 소개에서) 언어는 총알이 된다. 헤드셋을 통해 이쪽이 발사하면 저쪽은 몸에 총알이 박힌다. 콜센터는 전쟁터인가? 그렇지도 않고 그렇지도 않다. 한쪽이 일방적으로 공격하는 전장을 전쟁터라고 부를 수 있을지 모르기 때문이다. 마주칠 사이가 아니라는 이유만으로 무차별 발사되는 실탄. 그 중 가장 깊은 상처를 남기는 것은 콜센터 내부 사람들과 시스템이다. 상담사는 대기업 도급업자에게 고용된다. 대기업은 도급업자를 경쟁시킨다. 도급업자는 경쟁을 일상화한다. 일상적으로 벌어지는 경쟁은 동료들이 우리 편인지 스파인지도 모를 정도로 만들고 있다. 콜센터가 전쟁터라면 적군은 누구일까. 적은 있는 것일까? 모르겠어. 하지만 언어의 총알이 쏟아질 때마다 온몸과 영혼으로 그 총알을 모두 받는 사람이 있어. -1 헤드셋의 검은 쿠션 사이에 끼어 존재할 때 나는 목이 없어.좌우를 둘러볼 목이 없다.거미처럼 머리가 가슴에서 솟아오르고 있다.입술은 심장에 연결돼 있어 말할 때마다 피가 가열되는 두 언니, 상담 중 7번이나 뮤트키를 눌러 내 목소리를 지웠다. 네 번은 흐느끼고 세 번은 욕을 했다. 여기서 나를 정말 치밀하게 만드는 것은 내 목소리가 돈이 될지 말지 항상 생각해야 한다는 것입니다. 언니, 누가 내 콜을 계속 들으면서 품질을 관리하고 있고, 어떤 경우를 만나도 웃는 얼굴 없는 목소리는 불량품이야. 언니 숨이 안쉬는 시원한 밖을 보고싶어서 우리가 업무에 집중할 수 있도록 항상 블라인드로 3번, 3번 머리가 가슴이라 가슴말밖에 못하지만 그물에 걸린 내 목소리를 찢어 삼키면서도 거미줄을 멈출 수가 없어-[콜센터 아쉬운 뮤트] 전문–목소리로 존재하는 사람. 목소리로 응대하고 목소리에 미소를 띄우며 목이 말라선 안 되는 사람. 목을 쉬게 해서는 안 되는 사람. 콜센터에서 일하는 모든 사람들에게 인사를 하는 이 시는 시집[콜센터 유감]의 대표작이다.–밖은 직선 창문에 닿아 쇠맛이 나는 추위 환풍기 날개에 닿아 먼지가 하얗게 흩어지곤 했다.이 공장은 일주일에 한 명씩 사람의 얼굴이 바뀌고, 숨 없이도 유리창이 흐려지고, 우리는 늘어진 소매로 창문을 닦거나 닦을 정도로 유리에 퍼지는 먼지, 이곳의 희망은 흐릿하면 사실상 죽어간다고–[이달] 부분–시는 단지 그들의 등을 조금 더 누르는 손바닥과 같은데, 그녀가 눌러준 등이 많아 지문도 흐려질 것 같다.(문동만 시인의 ‘추천평’ 부분)